Questo post nasce dopo un’escursione sul Carso triestino seguendo i sentieri percorsi dai migranti. A spingerci la retorica sull’invasione e le continue richieste di provvedimenti straordinari e strumenti tecnologici (ultimo caso, l’ipotetico ricorso alle fototrappole) a fare da argine ai passaggi di persone attraverso i confini.

Nel frattempo l’escalation di violenza di questi giorni – caratterizzata dall’ipocrisia della faccia moderata dell’Unione europea, più fascista dei fasci stessi, come abbiamo visto in Grecia dove del resto anche i fascisti sono impegnati, Alba dorata in testa, nella caccia al migrante – ha spostato su un piano se possibile ancora più deteriore e repressiva la politica verso i migranti.

È domenica mattina, il cielo è coperto e noi quattro stiamo per percorrere una delle tratte finali della “Balkan Route” al contrario. Attraverseremo la frontiera dal bosco, perché oggi noi possiamo farlo. Cammineremo un passo dopo l’altro lungo una delle vie di entrata in Europa su cui hanno mosso i loro passi migliaia di persone in fuga da guerre, violenza, repressione politica, o semplicemente in cammino, vive, con lo sguardo aperto verso ciò che verrà.

“Quando senti parlare del Carso ti immagini un territorio lunare, un cumulo di pietre scaricato dagli dei sulla terra Kras”, dice Davide, che del Carso conosce ogni piega, ogni pietra, sentiero e anfratto. E ogni singolo accento della lingua locale, che è anche la sua.

Il Carso terreno duro, aspro, a tratti gentile. Un territorio brutalmente lacerato dalle XII battaglie dell’Isonzo e poi dalla Seconda guerra mondiale che ha lasciato molte ferite aperte. Alcune come in questi giorni si riaprono nel giorno in cui i fascisti carnefici si mascherano da vittime. Una striscia di terra, questa, che ha dato aiuto alla resistenza partigiana, quella che da est ha liberato queste terre dal nazifascismo affermando: “Mi smo tu” (noi siamo qui), come riecheggia in un inno dei partigiani del Litorale che viene tuttora cantato ogni anno alla Risiera di San Sabba il 25 aprile.

Una terra divisa in due da un confine invisibile, alberi e rocce calcaree, taglienti come lame, prati e voragini che si aprono all’improvviso, fiumi sotterranei che continuano per chilometri unendo un territorio che la politica ha diviso e continua a farlo. Un frontiera invisibile che riprende forma con le resistenze di oggi, quelle dei migranti che attraversano questi boschi e camminano su queste pietre, le stesse su cui camminiamo noi, respirando libertà.

Le prime vittime del “viaggio” di cui possiamo ricordarci risalgono agli anni Settanta. Morirono in tre. Congelati sulle pietre del gelido Carso. Trovarono pace grazie al sindaco partigiano che di morti in cerca di libertà ne aveva visti molti.

Una storia ormai molto lontana, ma qui si continua a passare, sperare, morire… L’ultima delle vittime è caduta poche settimane fa, all’alba del primo giorno di questi anni Venti. Si tratta di Sid Ahmed Bendisari, precipitato da venti metri di altezza in fondo ad un burrone sotto il monte Carso poco distante dal castello di San Servolo. Un errore nel percorso, la stanchezza, forse un inciampo e scivola giù. Avrebbe compiuto trent’anni il prossimo 8 novembre. Impossibile trovare il suo nome sulla stampa nella consueta damnatio memorie riservata alle morti dei migranti. Morte di un padre. Sua moglie era con lui. Loro figlio attendeva ad Aïn Témouchent in Algeria a neanche trecento chilometri da Melilla, Spagna, Europa. Per tentare di raggiungerla sua mamma e suo papà dopo aver attraversato il nord Africa hanno proseguito il viaggio fino alla Turchia, quindi ai Balcani e quindi la morte a Trieste in una sorta di circumnavigazione terrestre del Mediterraneo per evitare un muro.

***

Vogliamo cercare di capirne qualcosa di più, per questo ci siamo detti, la cosa migliore è andare, muovere i nostri passi tra questi boschi e queste rocce. La nostra storia parte a pochi chilometri da Trieste, da Boršt, tradotto, chissà perché, Sant’Antonio in Bosco, frazione del comune di Dolina, San Dorligo della Valle come era stato goffamente italianizzato. In una giornata uggiosa di inizio febbraio ci avventuriamo nella landa carsica avvelenata dai nuvoloni neri che come ogni anno imperversano sopra Bazovica/Basovizza il 10 del mese. Questo febbraio, come non accadeva da almeno trent’anni, nazionalisti e ultradestra hanno perfino organizzato, senza nessuno che vi si opponesse come in passato, un corteo per le vie del paese: un reflusso di putrefazione e morte aliene alla terra che calpestiamo.

Ci incamminiamo – Elena, Alessandro, Luca e Davide – percorrendo una delle vie dove i migranti sognano la libertà ma molto spesso cadono nelle trappole della paranoia creata dai politicanti per avere un consenso politico. Tutto qui si trasforma in futuri voti per il lato marcio della nostra società, i politici saldamente ancorati sulle loro sedie e quelli che da loro si aspettano dei favori.

Il Carso di oggi è un misto di elementi diversi non solo umani: animali, vegetali e perfino minerali qui convivono senza l’assurda pretesa di affermare “questo è il mio territorio”, cosa che noi bipedi pensanti non capiremo mai. Nel bosco ci sono diverse varietà: querce, frassini, carpini e pini.

E proprio il pino nero, ci diciamo, è un migrante della prima ora: piantato centinaia di anni fa per il rimboschimento del Carso e non autoctono, ora guardalo, come si trova a proprio agio in un territorio che nel bene o nel male lo ha ospitato. Sul pino nero le processionarie nidificano per poi liberare dei bruchi che in fila partono alla ricerca di un rifugio dove trasformarsi. Il loro incolonnamento ci fa pensare alla storia di queste terre, alle guardie di confine che si notavano durante la Guerra fredda, su e giù tra i boschi. Ora i migranti, anche loro in fila, per non perdersi, nella boscaglia e su questo terreno impervio. Dei confini di allora rimangono solo dei cartelloni tra gli alberi che avvertono la fine di uno stato e l’inizio di un altro. Era un territorio libero dalle ideologie e nazionalismi che in questi giorni vengono rimarcati nel giorno del vittimismo fascista, quello che ha lacerato con odio e intolleranza per sempre queste terre.

Ci guardiamo un po’ in giro per scovare le fototrappole tanto sbandierate dai gerarchi leghisti, uno dei motivi per cui ci siamo messi in cammino. Non ne troviamo traccia delle scatole malefiche, che non verranno mai usate contro chi getta rifiuti nei boschi. Di rifiuti, purtroppo, ce ne sono in abbondanza. Chissà se chi li ha lasciati poi nelle città predica il decoro, chissà se si indigna per quelle due cose abbandonate dai migranti in fuga da guerre e fame.

Nel grigiore dell’inverno che non c’è si notano le postazioni dei cacciatori, quelli che non accettano animali e mal sopportano i forestieri in cerca di pace, diventando i nuovi guardiani del confine nei tempi della evocata caccia ai migranti. Ne incontriamo un paio con il cane al guinzaglio. Ci guardano in maniera diffidente, sembrano non accettare le nostre ombre e il nostro cane che corre libero intontito dagli odori della natura e per nulla interessato alle regole di noi umani.

Con passo lento si continua sulla strada del ritorno e all’arrivo davanti ad una birra ci confrontiamo su una giornata decisamente molotov.

***

Andando il corpo si attiva, e si attivano pensieri e riflessioni che condividiamo tra noi. Alessandro raccoglie le voci, vede le tracce, ascolta i racconti di chi attraversa l’altipiano, lui che vive qui, nella sua casa in pietra lontana dal traffico della città. È lui a guidarci nella ricostruzione di queste due storie, mentre camminiamo.

Molti anni fa, 47 per la precisione. Sera del 12 novembre, anno 1973. Bora forte e novembre freddo – una volta era così! – in località Boršt/Sant’Antonio in Bosco, pochi chilometri da Trieste e altrettanti dal ciglione carsico con relativo confine. Cinque persone provenienti dal Mali bussano alla porta di una casa ai margini del paese. Erano arrivati in aereo a Spalato, poi in bus sino a Fiume. Volevano raggiungere Venezia, per poi recarsi in Francia, con la promessa di un lavoro, in nero si scoprirà in seguito.

Qualcuno disse che dietro a tutto questo poteva esserci un’organizzazione che gestiva un traffico illegale di potenziali lavoratori da sistemare in Europa, le indagini successive non hanno portato a niente di rilevante. In ogni caso, qualcosa deve essere andato storto ai cinque ragazzi, forse non erano riusciti ad avere un visto, non lo sappiamo. Di certo erano in Jugoslavia, e per muoversi da li rimaneva come unica soluzione quella di andare a piedi a correggere la fortuna, verso un sogno occidentale. Erano a piedi quando arrivarono a Boršt, bussarono a una porta, avevano fame e freddo, molto freddo. Ma nessuno gli aprì.

I cinque trascorsero la notte nei paraggi del casello ferroviario in disuso. Tre persone su cinque morirono assiderate, una persona seppur in gravi condizioni riuscì a salvarsi, mentre un’altra riuscì a richiamare l’attenzione di un abitante del luogo.

Arrivarono i soccorsi, troppo tardi purtroppo. Persero la vita Seydou Dembele, anni 22, Mamdor Niakhate, anni 19, e Diambou Lassana, anni 27. Dopo quasi un mese venne ritrovato un altro corpo, quello di Djibi Somaili, anni 25; lui veniva dalla Mauritania.

Si fanno molte supposizioni circa la loro presenza e la loro morte, alla fine la realtà emerge nuda e cruda, sono morti per assideramento. E per fame.

La comunità del luogo rimase molto colpita, il piccolo paese di Boršt/Sant’Antonio in Bosco, fa parte del comune di San Dorligo, non del comune di Trieste, e nella tragedia di quel freddo inverno la piccola comunità si è stretta attorno a quei poveri migranti in fuga per una vita migliore donandogli pace nel cimitero del paese.

Un paese che, già prima della Seconda guerra mondiale, ha conosciuto i valori della fratellanza e della solidarietà: qui è nato Drago Žerjal tra i fondatori nel 1927 della triestina Borba (Lotta in sloveno), organizzazione che aveva come obiettivo la “lotta senza compromessi contro il fascismo e per l’annessione del Litorale e dell’Istria alla Jugoslavia”.

Si decide allora di procedere ad una sepoltura delle quattro persone nel piccolo cimitero del paese, in un luogo dello stesso cimitero esposto al sole, dove ogni anno vengono ricordati e commemorati.

Partecipano in tanti al funerale, in pratica l’intera comunità e le tombe sono sempre curate e ricoperte di fiori freschi, su una lapide un braccialetto africano messo di recente. Oltre il muro di quel cimitero si vedono il monte Carso e, dall’altro lato, il mare.

Ci guardiamo, non si sa se siamo più tristi o incazzati. Una disgrazia quella di Boršt: il freddo, la notte e la paura forse l’hanno generata. Chissà chi c’era dietro a quella porta che non è stata aperta. Forse una parte di ciascuna e ciascuno di noi.

La seconda ricostruzione ci porta indietro solo di qualche settimana da oggi, al primo gennaio, anno bisesto 2020. È sempre Alessandro a parlare. Un uomo percorre a piedi, da solo, ci dice, la strada che dai pressi del Castello di San Servolo, sul confine tra Slovenia e Italia, porta alla stazione centrale ferroviaria di Trieste. Non so quanto sia la distanza in chilometri, so che è lunga, in particolar modo per chi viene da lontano e di questi luoghi non conosce niente. Non so se sia arrivato di corsa, quante strade abbia sbagliato, quante voci lo abbiano ignorato. Quanta forza e rabbia abbia avuto dentro sé.

Entra in un bar, uno all’interno conosce il suo dialetto e capisce. Chiede aiuto, dice che un uomo, un suo amico, è precipitato nel vuoto “in montagna”. Per fortuna gli credono, lo caricano in macchina e lui li porta nel posto dove tutto questo si è verificato, su uno dei ciglioni della Val Rosandra.

Poche ore prima, sul far del mattino, mentre tanti ancora dormivano per i fasti della nottata di Capodanno, un uomo di 29 anni, stava attraversando il confine assieme alla moglie di 27 anni e un amico, non conoscendo affatto la conformità del terreno carsico e il territorio circostante. Vengono dall’Algeria, sono arrivati qui attraverso la rotta balcanica e non passando per Gibilterra, più vicina al suo paese ma presidiata oltremodo per impedire il passaggio dei migranti.

Hanno un figlio di 6 mesi, rimasto con i nonni in Algeria. La maggior parte dei migranti arriva attraverso la rotta balcanica partendo dal Pakistan, dall’Afghanistan e dall’Algeria.

A pochi metri dalla moglie, all’improvviso, l’uomo scivola in un dirupo, venti metri più in basso. Impossibile raggiungerlo e cercare di dargli aiuto. L’amico poco distante dal luogo della tragedia non esita e si lancia in discesa senza sapere dove andare, verso un paese, in cerca di aiuto.

Quando arrivano i soccorsi, il Soccorso Alpino di Trieste e i Vigili del Fuoco, per il giovane migrante non c’è più niente da fare. La moglie, in evidente e comprensibile stato di choc, sarà assistita dalla Caritas Diocesana di Trieste e richiederà asilo politico in Italia.

Quanta strada hanno percorso viaggiando a piedi tra deserti, attraversando mari, rischiando in ogni giorno la vita nell’attraversare frontiere spesso invisibili senza capire dove realmente sarebbero arrivati. Quanti di noi sarebbero disposti a fare qualcosa del genere in cerca di un posto dove poter vivere liberi. Loro lo hanno fatto. Erano vicini alla meta, una meta alta venti ripidi metri di roccia calcarea. Nessuna targa, nessun ricordo per loro.

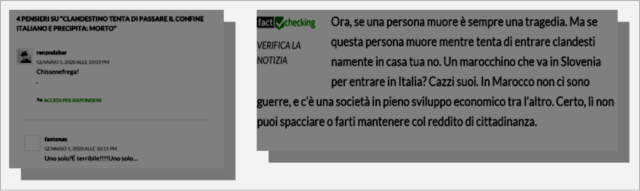

In questo presente rosso sangue, non potevano mancare “i migliori”. La notizia di questa tragedia, data in pasto nei ritrovi delle carogne, metteva in luce quello che possiamo poi osservare ogni giorno, purtroppo, con commenti di questo genere:

Niente ferie per i coglioni con tastiera, nessuna pausa per i cervelli in pausa. Poi fa niente se non venivano dal Marocco, fa niente se il reddito di cittadinanza non ci azzecca per un cazzo.

***

La zona della Val Rosandra è una delle tante vie di accesso che dalla Slovenia scendono verso Trieste e i suoi mezzi di trasporto, verso Milano o ancora oltre verso la Germania, la Francia e il resto d’Europa. Non è raro trovare mucchi di abiti, zaini, sacchi a pelo, documenti nei sentieri della Valle, battuti anche dalle centinaia di turisti e camminatori delle domeniche fuori porta. Da Draga a Boršt, nei pressi delle falesie dove arrampicava Comici, si snoda un nuovo crocevia di sentieri verso la speranza di un avvenire.

Un sacco a pelo abbandonato sul Carso

Un sacco a pelo abbandonato sul Carso

Va a periodi, dipende anche dal tempo, se piove è più probabile, ci dice Alessandro. Nei mesi estivi di pomeriggio, nei mesi freddi al mattino. Non sono statistiche provate, è la mia esperienza. Passano anche quando tira vento forte, e la gente di norma sta chiusa in casa.

Li incontro spesso, passano in pratica davanti casa. Non sono mai soli, generalmente in gruppi da 5 a 10 persone. Finora tra le persone che ho incontrato c’erano solamente uomini, anche se sarebbe più corretto definirli ragazzi. Non hanno in genere, credo, più di 20 anni, molti direi erano minori, anche se l’idea di minore per noi non coincide con quella dei paesi da dove provengono.

Come siano potuti arrivare al confine che non c’è, quello tra Slovenia e Italia, non lo so e nemmeno ho mai pensato di chiederglielo. Non avrebbe senso e perché poi dovrebbero dirlo proprio a me.

Non è poi così complicato parlare con alcuni di loro, superata una prima, doverosa, diffidenza. Non chiedono nulla, e non si aspettano nulla da noi “locali”. Di solito almeno uno in ciascun gruppo parla l’ inglese, e così può iniziare un dialogo per loro insperato.

Non vogliono né acqua né cibo; non hanno nulla, né borse né zaini. Chiedono soltanto come arrivare alla stazione ferroviaria, ma non sanno esattamente dove si trovano. Alla faccia dei GPS e dei navigatori satellitari, non sanno nulla. Chi racconta il contrario racconta cazzate.

Alcuni aspetti di questi incontri li tralascio. I telefoni in loro possesso, a volte tutt’altro che moderni, non funzionano, necessitano di una scheda diciamo “europea”. Che non hanno con sé e non sanno dove acquistare.

Mi è capitato di incontrarli in giornate di pioggia, completamente fradici, forse avevano un cambio di indumenti, forse no, ma non mi hanno chiesto nulla, nemmeno di potersi in qualche modo asciugare.

Mi sono chiesto quale strada o meglio sentiero percorrano, con quale logica. L’impressione è che vengano abbandonati a se stessi, ad un certo punto, qualche volta addirittura a ridosso della superstrada, delimitata da reti piuttosto alte e con i rischi che ne possono conseguire.

Per la mia esperienza, superato il primo momento, e forse il timore legittimo di fronte a uno sconosciuto, l’aiuto offerto viene di buon grado accettato, sono già contenti e sorpresi che qualcuno gli parli senza chiedere nulla in cambio.

Non mi è capitato di incrociare nessuno che avesse come obiettivo quello di rimanere qui. Cercano la stazione e il modo di arrivarci. Tutti i fenomeni che sostengono il contrario semplicemente non ci hanno mai scambiato parola, per paura o chissà ché. Questo è un fatto importante, che rende bene l’idea di quanto stupidità mista a ignoranza vi sia nel giudicare questa, a volte tragica, migrazione.

Ci sono più o meno 5.500 chilometri tra Pakistan e Italia, mi sembrerebbe assurdo che questi ragazzi si sobbarchino un viaggio come questo avendo come meta… Trieste! Con tutto il rispetto, ma davvero sembra poco plausibile. Eppure ne avanza di gente che sui social media dice questo, chissà poi su quali basi.

Ci sono più o meno 5.500 chilometri tra Pakistan e Italia, mi sembrerebbe assurdo che questi ragazzi si sobbarchino un viaggio come questo avendo come meta… Trieste! Con tutto il rispetto, ma davvero sembra poco plausibile. Eppure ne avanza di gente che sui social media dice questo, chissà poi su quali basi.

Per quanto ho potuto capire io, questi ragazzi sanno dove vogliono arrivare, il problema è che spesso usciti dai boschi non sanno dove si trovano e tanto meno come proseguire. La prima sfida è spiegare come prendere un mezzo pubblico, cos’è una obliteratrice (!), e che il biglietto a bordo non si può fare. Ecco, si inizia da qui.

Da molti non sono ben visti, quando transitano per le stradine dei paesi, quando camminano semplicemente lungo la strada provinciale. Difficile che qualcuno gli rivolga la parola. La sensazione è che ci sia una sorta di paura non qualificabile che pervade gli abitanti del posto, anche coloro che molti anni fa erano trattati da chi risiedeva in città come un popolo da civilizzare, un popolo da educare alle buone maniere, da far mangiare con le posate…

Ho assistito di persona a comportamenti schizofrenici da parte dei locali, a invocazioni di giustizia sommaria e di interventi immediati e risolutivi da parte dell’autorità. Stavano osservando solo persone che camminavano, che stavano seduti a terra. La gratitudine nei loro occhi invece io non la scordo e non la scorderò facilmente osservandoli nel momento in cui associano nei miei confronti e nei confronti della mia compagna un senso di fratellanza e solidarietà, espresso e condiviso senza dover dare niente in cambio.

Un aiuto sostanziale, importante quanto una parola e un sorriso, un consiglio circa la strada da percorrere e la distanza dal primo treno a disposizione, un biglietto dell’autobus visto come un miraggio e l’imitazione del rumore dell’obliteratrice per azzerare i sospetti del guidatore e farlo star tranquillo.

***

Mentre continuiamo a camminare, riflettiamo sulla tratta migratoria balcanica, e su come, a differenza del tratto di mare tra nord Africa e Lampedusa su cui sono stati scritti libri e fatti film anche di successo, si faccia fatica a produrre una narrazione – e quindi un immaginario – diverso da quello prodotto dalla stampa, che vada oltre la cronaca dei giornali.

Sono ancora troppo pochi i documenti video che raccontino le difficoltà, la violenza, l’abuso di potere sofferti da migliaia di persone ogni anno lungo la via balcanica. Almeno 50 mila nel 2019, secondo l’UNHCR. Tra i documenti più completi e recenti c’è quello offerto da Hassan Fazili e Fatima Hussaini, marito e moglie, afgani, registi, che con le loro due figlie Nargis e Zahra sono partiti per il viaggio per fuggire dalla pena di morte decisa dai talebani, che dal 2015 pendeva sulla testa di Hassan. Dopo una prima fuga in Tagikistan, e svariate richieste di asilo, la coppia decide di giocarsi l’ultima e la più pericolosa delle carte nelle loro mani: mettersi nelle mani dei trafficanti per arrivare in Germania, attraverso la Balkan Route. Raccontando la loro storia con i tre cellulari che avevano con loro. Dopo tre anni di viaggio “in cui a ogni passo avanti ci sembrava di cadere sempre più in basso”, la famiglia ce l’ha fatta. Il racconto e la denuncia di questo viaggio sono diventati Midnight Traveler, un documentario presentato al Festival di Berlino nel 2019.

***

Non è facile trovare e seguire le tracce. Cosa da animali da fiuto – come Lars, il compagno a quattro zampe che ci accompagna – o da nativi, anche se qui non è la pelle ad essere rossa ma il cuore.

L’estrema difficoltà del controllo di questo territorio poroso e selvatico è ben chiaro a chi vuole imporre la rigida sorveglianza su tutto ciò che si muove.

La Croazia ha fatto scuola. Oltre alla violenza, gli strumenti di repressione e controllo, là fanno ampio uso della tecnologia che ora si vorrebbe importare sul Carso. L’idea di controllare questo altipiano e coloro che ci vivevano e lo attraversavano ha iniziato ad essere una specie di ossessione dagli anni Venti del secolo scorso del resto, durante il fascismo, anche se molti qui ora si sono dimenticati della discriminazione subita dai propri nonni.

In Croazia, oltre a filo spinato e agenti robocop, vengono impiegati anche un piccolo aeroplano, droni e fototrappole.

La proposta di un muro con cui chiudere l’altipiano carsico, non molto originale, lanciata dal governatore della Regione Friuli Venezia giulia Fedriga ha fatto molto parlare, ma vista l’impossibilità della sua realizzazione è caduta nel vuoto.

«Un muro sul Carso è come frustare il mare» ha scritto Adriano Sofri parafrasando Erodoto (Il martire fascista, Sellerio editore, p. 27).

L’idea di usare dei droni a scopo di controllo anti migranti invece nasce dall’Agenzia di Confine e Guardia Costiera Europea, Frontex, ed è stato usato nel tratto di mare a sud di Lampedusa.

Da noi, dopo essere stato proposto insieme al dispiegamento dell’esercito da parte del post fascista Scoccimarro, a breve diventerà realtà grazie alla iniziativa della sindaca sceriffa di Monfalcone Anna Maria Cisint (che del resto lo vuole usare a 360° per preservare – e lo ripete come un mantra – “decoro e sicurezza”, ma si dovrebbe ormai essere capito che i dispositivi messi in atto contro i migranti presto o tardi si ritorcono contro tuttx). Bisogna fare notare come il comune di Monfalcone, il cui limite nord orientale è sì segnato dalle prime propaggini del Carso ma, per quanto vicino al confine, non è interessato da transiti di migranti né da sconfinamenti. In ogni caso ai cittadini di Monfalcone (o sudditi visto come vengono trattati?) toccherà pagare 10.000 € per un drone di ultima generazione con faretto con cui illuminare dall’alto una parte del territorio, visore notturno e telecamera termica utilissima anche per controllare le pisciate fatte per strada (uno dei problemi che affligge la cittadina a quanto pare).

La proposta sempre da parte del governatore Fedriga di utilizzare delle fototrappole invece è piuttosto recente, arrivata neanche due settimane dopo la morte del giovane algerino in Val Rosandra.

La proposta sempre da parte del governatore Fedriga di utilizzare delle fototrappole invece è piuttosto recente, arrivata neanche due settimane dopo la morte del giovane algerino in Val Rosandra.

Non è chiaro se questa proposta, come per il muro, resterà lettera morta o se, come il drone di Cisint, possa effettivamente venire messo in pratica magari tramite i medesimi fondi elargiti sotto forma di contributi per la sicurezza.

Di certo sul Carso le fototrappole già ci sono. Sono quelle usate a fini naturalistici o venatori. Questi apparecchi diffusi lungo tutto l’altopiano ci risulta abbiano già intercettato e fotografato persone di passaggio… Ma pensare di usare le foto trappole per il controllo dei migranti ci sembra sia una trovata assurda, oltre che irrealizzabile dal punto di vista legale. Ci sembra di capire che l’uso di fototrappole sia regolato dal punto di vista giuridico, dalla legge sulle intercettazioni telefoniche. Ovvero le forze dell’ordine possono utilizzarle a fronte di un mandato verso una persona specifica [non sembra sia consentito dalla legge un uso, diciamo così, generalizzato]. Ad esempio la guardia forestale, quando trova uno scarico abusivo di rifiuti, può attivare solo una denuncia contro ignoti, non può usare le fototrappole per monitorare l’area perché si tratta di un reato non imputabile a un responsabile specifico. Idem per le azioni contro il bracconaggio. E per tracciare il passaggio dei migranti quindi?

***

Ma quando e dove passano i migranti che attraversano a piedi il confine per arrivare a Trieste, si chiedono Luca ed Elena mentre procede la nostra escursione. Le tratte sono molte, i boschi sono un reticolo di sentieri e di passaggi, avventurarsi da soli sarebbe troppo rischioso. Ma non sono sempre così rischiosi i percorsi se ci si affida a chi li conosce. Difficile credere nello spirito umanitario di chi si presta, e chi lo facesse riceverebbe minacce di delazione ed insulti.

I passaggi avvengono spesso al primo mattino, spesso di domenica nella illusione che ci siano minori controlli. A quanto abbiamo potuto vedere invece si direbbe che nelle prime ore del mattino dei giorni festivi ci sia nei pressi del confine una maggiore concentrazione di militari e forze dell’ordine che non sono spiegabili altrimenti che in un impiego che funzioni da controllo e da filtro.

Parlando tra noi, l’ipotesi che le uscite insensate dei fascio-leghisti locali sulle fototrappole voglia essere una risposta alle pance del loro elettorato, per dire che anche in regione ci stiamo attrezzando per creare “dei disincentivi al passaggio”, è quella che si fa più strada. D’altronde alcuni dei passaggi attraverso i nostri boschi sono assolutamente sconosciuti alla massa degli escursionisti della domenica, lasciando libertà di azione ai militari che si posizionassero qui, e che volessero seguire i loro colleghi oltreconfine nella pratica illegale dei pushback. Una pratica già denunciata in passato su questo confine, come raccontato da Avvenire, con il presunto coinvolgimento della polizia italiana. Non c’è stato modo di capire se il governo abbia deciso di aprire o meno un’indagine sulla scorta della denuncia delle persone respinte.

I pushback e le annesse violenze sono purtroppo all’ordine del giorno sul confine tra Bosnia e Croazia, anche se alcune delle denunce raccolte dagli attivisti di No Names Kitchen ci dicono che si contano dei casi anche nei pressi del confine italiano. L’ultima denuncia è di un anno fa, il respingimento sarebbe avvenuto a danno di cinque persone provenienti dalla Tunisia, appena a qualche chilometro da dove siamo noi oggi.

Nella nostra passeggiata passiamo sotto l’autostrada e sbuchiamo nei pressi di uno dei valichi confinari più trafficati. Nel sottopasso tracce del transito di migranti: cumuli di vestiti, un sacco a pelo lacero, scarpe rotte. Molte le scritte sui muri in caratteri arabi o urdu: sono nomi di persone. Ahmed un nome tra i tanti, di “uno dei tanti figli di figli” che ritorna in questa storia.

Qui vicino, ce ne accorgiamo dal passaggio di un paio di ragazzi punjabi di ritorno dal supermercato del paese, c’è Casa Malala, un centro di accoglienza collettivo di recente passato di gestione al gruppo Ors, costola dell’agenzia interinale Adecco e con casa madre a Zurigo in Svizzera.

Questa è una delle conseguenze dei “decreti sicurezza” sui bandi per la gestione di centri di accoglienza: lo smantellamento dell’accoglienza diffusa e il conferimento della conduzione a organizzazioni distanti dai territori e dai bisogni di tuttx, da un lato e dall’altro delle porte dei centri di accoglienza. E anche di cattiva accoglienza si muore.

Ai piedi dell’altra estremità del Carso, oltre il fiume Isonzo – che in quel tratto divide Friuli e Bisiacaria – c’è il CARA, Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo, un grande campo per persone in attesa di definizione della propria domanda di richiesta di protezione internazionale. Le persone che lì vengono fatte vivere possono uscire e lo fanno per sfuggire ai ritmi istituzionali, ma anche ai gusti e alle mura che sono condivise in parte con quelle del Centro Per il Rimpatrio (CPR). Il primo richiedente asilo ad annegare nelle limpide acque turchesi della Soča, come suona al femminile in sloveno, è stato Taimur Shinwari che il 7 agosto 2015 è morto di mancata accoglienza dopo solo quattro giorni dal sua arrivo in Italia. A luglio 2016 è stata la volta di Zarzai Mirwais, afghano. Negli ultimi mesi altri sono scomparsi in quelle acque: il 14 giugno scorso ha deciso di troncare la sua esistenza Sajid Hussain che con lo smantellamento dell’accoglienza diffusa – piccoli appartamenti indipendenti con ampi spazi di autonomia per chi ci vive – è stato condotto al CARA. Qui viveva nella speranza di ottenere un rientro in Pakistan da moglie e figlio in tempi brevi, dal momento che aveva richiesto di essere inserito nei programmi di rimpatrio volontario. Rimpatrio che poi per lui è arrivato solo dentro a una bara. Pochi giorni dopo la morte di Sajid un altro suo connazionale ha tentato il suicidio gettandosi in quel fiume. Atif invece nel fiume ci è scivolato per sbaglio e nessuno lo ha più ritrovato: era il 18 dicembre. Esattamente un mese dopo, il 18 gennaio, a Gradisca d’Isonzo è morto, a quanto riferito dopo un pestaggio da parte delle forze dell’ordine, Vakhtang Enukidze, georgiano di 38 anni. Era rinchiuso tra le mura del CPR come un carcerato in base al malsano concetto di “detenzione amministrativa”. Lui l’Isonzo probabilmente non lo ha mai neppure visto.

Fiumi, confini e migrazioni hanno un profondo legame. Spesso i confini vengono tracciati in corrispondenza di barriere naturali: monti, deserti e, appunto, fiumi. La rotta balcanica ce lo dimostra: dall’Evros che segna il confine tra Grecia e Turchia dove in questi giorni si spara contro i migranti, al Suva Reka tra Grecia e Macedonia, il fiume Kolpa in Slovenia che si dice Kupa sul versante croato, fino al Mura tra Slovenia, Austria e Ungheria. Questo naturalizza il regime delle frontiere conducendo ad una visione del migrante come figura deviante. Un agente patologico o virale che infrange quanto si vuole come naturale. Nei tempi del Corona virus la cosa raggiunge il parossismo (si veda il box a lato).

Fiumi, confini e migrazioni hanno un profondo legame. Spesso i confini vengono tracciati in corrispondenza di barriere naturali: monti, deserti e, appunto, fiumi. La rotta balcanica ce lo dimostra: dall’Evros che segna il confine tra Grecia e Turchia dove in questi giorni si spara contro i migranti, al Suva Reka tra Grecia e Macedonia, il fiume Kolpa in Slovenia che si dice Kupa sul versante croato, fino al Mura tra Slovenia, Austria e Ungheria. Questo naturalizza il regime delle frontiere conducendo ad una visione del migrante come figura deviante. Un agente patologico o virale che infrange quanto si vuole come naturale. Nei tempi del Corona virus la cosa raggiunge il parossismo (si veda il box a lato).

Ma il cammino della rotta balcanica è tagliato dai molti torrenti e piccoli corsi d’acqua di Bosnia e Croazia fino a quelli pieni di storia come il Danubio, la Drava o l’Isonzo. Ci vorrebbe un Ungaretti a ricantare questi fiumi colmi di sangue e il loro legame con guerra, morte e migrazioni.