di Filo Sottile e Mr Mill

«Non portare via un sasso dalla Toscana, altrimenti la Toscana muore»: è l’allarme affranto e paradossale di Maurizio Crozza, fra le tracce di Cicciput [1]. «Chi viene in Toscana – dice invece Marco Armiero nella premessa a Le montagne della patria. Natura e nazione nella storia d’Italia (Einaudi, 2013) – si aspetta di vedere oliveti e filari di viti con un campanile sullo sfondo, uno scenario naturale dove la quota di ciò che è antropico è in ogni caso molto alta».

«Non portare via un sasso dalla Toscana, altrimenti la Toscana muore»: è l’allarme affranto e paradossale di Maurizio Crozza, fra le tracce di Cicciput [1]. «Chi viene in Toscana – dice invece Marco Armiero nella premessa a Le montagne della patria. Natura e nazione nella storia d’Italia (Einaudi, 2013) – si aspetta di vedere oliveti e filari di viti con un campanile sullo sfondo, uno scenario naturale dove la quota di ciò che è antropico è in ogni caso molto alta».

Presenze complementari – il sasso e il frantoio, i colli e i vigneti – sono elementi che con pari importanza contribuiscono a definire quel dato paesaggio.

La Toscana è un pretesto. Ogni luogo, in quest’ottica, diventa un’intersezione di tensioni ecologiche, culturali, politiche, geologiche. Nessun luogo frequentato dall’uomo è naturale, così come non esistono questioni umane del tutto esenti dal dato ambientale.

C’è un altro aspetto:

«Capire la natura nelle nostre teste è altrettanto importante che capire la natura intorno a noi, perché l’una modella e filtra senza posa il modo in cui percepiamo l’altra».[2]

La natura può essere compresa solamente tenendo conto del rapporto di forte interdipendenza fra questa e la cultura di chi la racconta, che varia sia temporalmente che spazialmente.

L’Italia è un paese accidentato: percorsa in longitudine dagli Appennini, coronata dall’arco alpino, frazionata da valli, massicci e guglie. Non si può prescindere da questi elementi fisici per parlarne. La montagna è parte costitutiva dell’idea stessa di Italia. Per quanto le montagne siano lì, imponenti nella loro mole, apparentemente immutabili ai nostri occhi, il solo osservarle già implica una continua risignificazione.

Armiero però, in questo suo saggio prezioso, rifiuta il gretto determinismo – la causalità diretta fra la natura e cultura – e avvalendosi di una strumentazione da storico ambientale prova a mettere in luce il processo dialettico che si instaura fra la natura e le popolazioni che ne immaginano i confini politici. Armiero ci spinge a un approccio dinamico, che alterna misurazioni su una mappa zebrata di fiumi e isoipse a panoramiche del contesto storico visto nel suo continuo mutarsi.

Montagna e nazione – fra questi termini oscilla il pendolo nel caso italiano – si costruiscono a vicenda, in maniera mai equilibrata, ma sempre complementare. Una nazione non è un fatto ecologico, ma la natura vi gioca un ruolo attivo, soprattutto quando nel discorso pubblico un territorio diventa la terra dei padri.

È un giunto caldo, natura e nazione, un binomio che può mutarsi negli orrori del sangue e suolo. Armiero per indagarlo ci offre uno zaino colmo di strumenti: storici, ambientali, sociologici, culturali. Un approccio multidisciplinare che permette un taglio obliquo, un cambio di prospettiva: una materializzazione del discorso contro la smaterializzazione della natura.

È questo il motivo principale di interesse di Alpinismo Molotov per Le montagne della patria. La sua lettura ci ha accompagnato fin dai tempi dell’ideazione del progetto. Questa che segue dunque non è – e non poteva essere – una recensione, è piuttosto una guida, non solo un invito alla lettura.

Montagne selvagge

L’esigenza di costruire un’identità nazionale necessariamente passa anche attraverso la costruzione di un paesaggio e, nel paesaggio italiano, molti sforzi per imporre significati che rafforzassero l’autorità statale si incentrarono sulle montagne. In particolare, la ridefinizione dei confini tra selvatico e addomesticato è uno dei dispositivi messi in gioco, caratterizzato da continui movimenti, dove l’aspetto più problematico è la definizione stessa del campo semantico delle “montagne selvagge”: l’immagine che ne deriva è di grande complessità, essendo che «la realtà muta in funzione dell’osservatore»[3], ma anche l’oggetto osservato influisce sull’osservatore e così, per restare al caso italiano, l’immagine delle Alpi e degli Appennini non è mai stata sovrapponibile.

Le Alpi, prima della loro reinvenzione romantica, erano viste con timore, spazio sconosciuto e misterioso, popolato da figure arcane e attraversato da personaggi con una funzione di cerniera tra due mondi – selvatico e addomesticato, ma anche irrazionale e razionale – come carbonai o taglialegna.

Quando le montagne conquistarono gli uomini, sulle Alpi si affacciarono dapprima gli esploratori inglesi, che negli zaini tenevano gli «strumenti dei glaciologi e dei meteorologi», poi quando l’interesse verso le Alpi si fece legato più strettamente alla definizione dello stato-nazione italiano, negli zaini vi furono gli strumenti «degli ingeneri e dei sociologi»; questi sguardi si differenziavano poi da quello dei montanari, così come era diverso da chi guardava alle montagna dal punto di vista economico o agronomico. Gli Appennini influenzarono e determinarono uno sguardo diverso, il loro carattere selvatico fu principalmente legato al fenomeno del brigantaggio e il rafforzamento dell’autorità statale fece leva proprio sull’addomesticamento di quelle aree per giustificare l’opera di colonizzazione.

I principali protagonisti dell’azione di addomesticamento delle aree montane in Italia furono da una parte il Touring Club Italiano e il Club Alpino Italiano, dall’altra, le società idroelettriche; la leva in ogni caso poggiava su di un piano nazionalista: creare un popolo che si riconoscesse nel paesaggio italiano e rendesse la nazione indipendente dal punto di vista energetico.

Attraverso la messa in opera di un dispositivo narrativo – pubblicazione di guide, riviste e produzione di documentari – si arrivò a trascendere la dicotomia tra i poli naturale e artificiale, rendendoli complementari, letteralmente uno il completamento dell’altro:

«Le funivie parlavano di arditi ingegneri e paesaggi incontaminati: i cavi d’acciaio e le loro storie creavano collegamenti tra i punti nello spazio, ma anche tra i concetti.»

L’inclusione delle montagne nel paesaggio nazionale dovette fare però i conti anche con la presenza e la memoria delle e dei ribelli, che da sempre attraversavano e popolavano le aree montane.

Montagne ribelli

In montagna si annidano i ribelli e si radicano le pratiche eretiche, è questa la percezione dello Stato nazionale, ed è per questa ragione, rileva Armiero, che l’autorità costituita si impegna in successive campagne di addomesticamento del paesaggio e dei montanari.

La carrellata di exempla ribelli parte con la lettera di Dolcino ai No Tav. Non è un pastiche, e non solo una liason. È una memoria resistente che viene disseppellita. L’eco dell’esperienza eretica e comunitaria di Dolcino e Margherita, spesa fra Val Sesia e Val Sessera nel XII secolo, non si è spenta e torna a ondate successive a turbare i sogni di chi lotta. Così come i fuochi dei settari del Monte Amiata guidati da David Lazzaretti minacciano di propagarsi e scatenare un incendio sociale ancora decenni dopo la loro prima comparsa.

Armiero ci ricorda che l’unità nazionale è stata cucita nella carne degli Appennini centrali e meridionali da un esercito di centoventimila soldati. I briganti, mossi dal fallimento della riforma agraria, dal timore dei cinque anni di leva obbligatoria e, in molti casi, dalla fedeltà al sovrano borbone, condussero in montagna una vera e propria guerriglia.

Le vicende e le leggende dei briganti che fra i monti e i boschi del centro e del Sud d’Italia si nascosero e si mimetizzarono rinnovarono l’immaginario paesaggistico di quelle terre e, contemporaneamente, costrinsero lo Stato nazionale a studiare il territorio per reprimere più efficacemente le bande.

La repressione del brigantaggio mirò a tracciare linee di demarcazione laddove spesso non era semplice scorgerle. L’intento era separare il selvatico dal domestico e il contadino dal brigante. L’offensiva si tramutò in una vera e propria guerra contro la foresta. Per stanare i ribelli in molti casi si procedette a dissodare, diradare, bruciare immense estensioni boschive.

La terza eresia montana presa in esame da Armiero è quella delle proprietà collettive. In un ecosistema complesso in cui coesistono diverse attività ed è necessario alla sussistenza l’accesso a una molteplicità di risorse, l’esistenza di regimi proprietari plurali permette di minimizzare i rischi, coordinare i lavori, organizzare le corvè, suddividere le risorse.

L’Italia unita, col fine di addomesticare il paesaggio giuridico, perseguì la lotta alle proprietà collettive. Fra il 1877 e il 1910 metà dei boschi italiani passò in mano ai privati. La narrazione che accompagnò tale campagna è tristemente familiare: solo la proprietà individuale garantisce investimenti e migliorie e poi, si diceva, la proprietà collettiva è un retaggio del passato.

Nei fatti le proprietà spesso si concentrarono in poche mani e gli effetti furono che in alcune regioni, la Basilicata ad esempio, in pochi anni sparì oltre la metà delle foreste. Alcuni studiosi (Rivera su tutti) misero in diretta relazione la proprietà individuale con la compromissione degli equilibri idrogeologici, ma furono voci isolate e ancor meno efficaci dei picchetti e delle manifestazioni che localmente si organizzarono per opporsi agli espropri.

In definitiva, la normalizzazione degli assetti proprietari fu uno dei fattori che inspirò l’emigrazione dall’Italia. Come è il detto? Briganti o migranti.

Montagne eroiche

Il paesaggio alpino mutò in maniera profonda e radicale nel lasso di pochi anni con la Grande guerra, in Italia anche indicata, tenuto conto della specificità ambientale del fronte su cui si scontrarono gli eserciti del Regno d’Italia e quello imperiale austro-ungarico, come Guerra bianca. Le Alpi come spazio geografico si palesano nella drammaticità di quegli eventi come spazio narrativo e storico al tempo stesso, un paesaggio ibrido. Durante gli anni del conflitto la natura subì un potente processo di nazionalizzazione. Negli anni immediatamente successivi si avviò un’ulteriore trasformazione del paesaggio dove artificiale e naturale si «fondevano per dare luogo al paesaggio retorico della guerra e della sua memoria nazionale»[4].

Allo scoppio del conflitto bellico, il lungo fronte che si aprì dall’Adriatico fino al confine con la Svizzera correndo lungo le creste e le valli alpine, assurse a ruolo centrale nel discorso propagandistico. Le Alpi vennero esaltate come «bastione naturale» dei confini che separavano la «comunità italiana» dallo straniero. Ciò comportò che ad essere trasformato fu non solo l’immaginario delle Alpi, politicizzato al punto che si produsse una frattura con la tradizione romantica della montagna ribelle, ma le montagne stesse nella loro conformazione morfologica così come l’immagine di chi le abitava, i montanari.

Le opere dell’infrastrutturazione bellica – mulattiere, trincee, baraccamenti e teleferiche – e gli sconvolgimenti causati dall’utilizzo massiccio degli esplosivi e dell’artiglieria sfigurarono il paesaggio, con conseguenze che si protrassero ben oltre gli anni del conflitto, con una riduzione massiccia delle aree boschive che prima vennero saccheggiate per reperire il legname necessario alla realizzazione delle opere belliche – «Non sarebbe eccessivo affermare che il fronte fu letteralmente costruito sulle radici degli alberi» – e poi subirono l’infestazione di insetti che trovarono nei resti bellici un ambiente ottimale per la loro diffusione.

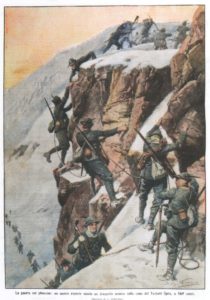

I montanari diventarono da sciocchi e creduloni a simbolo della semplicità dell’ambiente alpestre, la loro rassegnazione alle dure condizioni ecologiche imposte dalla vita in montagna – una forma di naturalizzazione delle diseguaglianze che venne poi consacrata nella retorica fascista – divenne un esempio di «frugalità rurale, contrapposta al consumismo urbano». Su queste basi si erse la mitologia marziale dell’alpino, un mito che perdura tutt’ora, che dalla tipicità del terreno ancora intriso di «cultura romantica» in cui ci si trovava a combattere e dalle virtù che vennero da quel momento attribuite ai montanari traeva le proprie qualità: obbedienza, rispetto della gerarchia e rassegnazione. Ed eroismo, per azioni di guerra che venivano rappresentate più come gesti di plasticità sportiva che come scontri marziali, in conseguenza anche del contributo del CAI e dei propri aderenti allo sforzo bellico, cosicché anche la pratica alpinistica fu militarizzata.

I «bravi soldati alpini» all’assalto nella «guerra sui ghiacciai», come rappresentati in una delle tante tavole dedicategli dal Corriere Illustrato.

Questa trasposizione di virtù dalla materialità della montagna allo spirito dei suoi abitanti, finalizzata nella costruzione del mito tecnicizzato degli alpini, è una prima risposta a un paradosso che Armiero evidenzia: come fu che la scoperta da parte degli italiani delle Alpi all’interno di una cornice narrativa – pur tenendo conto della propaganda, della legge militare e la censura – che era bellica, cionondimeno «parlasse il linguaggio straniante del paesaggio bucolico»? Come fu possibile giungere a dar conto della vita sul fronte alpino con frasi quali «la vita è sana, la guerra è mite»[5]?

Secondo Armiero l’«elegia delle trincee» e l’eroismo furono due facce della medesima medaglia e, negli anni successivi alla fine della guerra, la realizzazione di monumenti e sacrari si inscrisse nella costruzione di una memoria nazionale che rimodellò le montagne e il paesaggio alpestre: «Quelle che fino a pochi anni prima erano state aree povere e periferiche si presentavano ora, più di qualunque altro carattere geografico del paese, come un’epitome dell’identità italiana.»[6]

Montagne nere

In campo ambientale il fascismo ebbe due voci autorevoli: il professor Arrigo Serpieri, tecnico, studioso e parlamentare già prima della marcia su Roma, e Arnaldo Mussolini, fratello di Benito, guru e propagandista entusiasta di funivie, turismo di massa, rimboschimenti e centrali idroelettriche. Attraverso le opinioni e le azioni di questi due personaggi, Armiero ci guida alla scoperta del rapporto che il fascismo intrecciò con la montagna.

Nel 1926, in un discorso pubblico, Mussolini (Benito) ebbe a dire che in dieci anni avrebbe reso irriconoscibile l’Italia. A quest’opera di trasformazione del paesaggio il suo regime tenne fede e, sistematicamente – con narrazioni, leggi, divieti e azioni – provò a plasmare un diverso profilo per la natura italiana. Un profilo caratterizzato dalla peculiare discrasia insita nell’esaltazione rurale dell’ideologia fascista, l’ideale prosecuzione dell’arcadia marziale che affiorava dalle macerie della Guerra.

Il discorso ruralista aveva per bersaglio l’italiano , descritto come nevrotico, sterile, dedito a pratiche che ne minavano la forza e la virilità. Per contro la vita in campagna e in montagna veniva esaltata senza sfumature come sana, attiva, eroticamente attraente, capace di nutrire la nazione di frutti e figli. Questa opposizione narrativa doveva fare i conti, però, con il sistematico sabotaggio delle tradizionali attività di sostentamento dei montanari.

Il fascismo compensò i nuovi impianti idroelettrici con imboschimenti (anche laddove era adibito a pascolo), limitò gli usi civici, tassò pesantemente l’allevamento delle capre, il tutto a discapito della gente di montagna, che si vide poi ghettizzata, impossibilitata a emigrare e costretta a combattere una guerra (che lasciò sul campo morti e feriti) contro il corpo paramilitare della milizia forestale.

Il Duce svela le montagne. Sulla strada che da Roma porta al Terminillo il regime pose una stele recante l’iscrizione: «Con questa strada da Benito Mussolini fu rivelata a Roma la sua montagna».

Il montanaro cantato dal fascismo è una figura in perenne oscillazione, metà eroe e metà devastatore. Nei discorsi pubblici viene descritto come l’autentico italiano, non contaminato dal contatto con gli invasori stranieri, ispirato nello spirito e temprato nel corpo dalla lotta quotidiana contro le avversità naturali. Contemporaneamente, nei fatti, gli vengono caricate sulle spalle buona parte delle responsabilità del degrado paesaggistico, economico e idrogeologico dell’ambiente in cui vive.

Quella contro il degrado è una battaglia che sul piano narrativo il fascismo combatté strenuamente, opponendogli la parola chiave “redenzione”. La montagna come caos e luogo del selvaggio viene ora narrata come un’entità pre-fascista o da fascistizzare. L’imperativo categorico del regime è salvare la montagna: dall’ignavia dei governi borghesi, dall’incuria dei montanari e, infine, da sé stessa. Il paesaggio redento coincide sempre con il paesaggio a cui il regime ha restituito industriosità. Il messaggio è perfettamente in linea con l’andazzo ideologico generale: non c’è più spazio per l’insubordinazione, anche il bosco e la montagna si devono allineare, è il fascismo che rende produttiva e fruibile la natura riottosa.

La redenzione della montagna e di chi (volente o nolente) la vive, sotto il fascismo, passa attraverso la guida di uno Stato che rivela e purga. Se bonifiche e imboschimenti riabilitano alture e paludi, per il montanaro la redenzione sarà quella di divenire antico patriarca, docile lavoratore, soldato obbediente.

Lungi dal concludere

Abbiamo ripercorso i temi trattati ne Le montagne della patria. Abbiamo infilato le mani nello zaino dello storico ambientale, ne abbiamo estratto gli utensili e li abbiamo disposti su un tavolaccio con l’intento di valutarne peso ed efficacia.

Nella parte conclusiva del suo libro, Armiero affronta l’analisi di due casi studio – la Resistenza e la strage del Vajont –, due esempi paradigmatici. La maniera raffinata con cui vengono utilizzati gli strumenti passati in rassegna apre in quelle terre sentieri poco battuti e illuminanti.

Le nostre conclusioni non sono che l’inizio di un percorso: desideriamo illuminare le relazioni che monti, laghi, boschi, paludi instaurano con le umane costruzioni sociali. Questa è una delle vie che vorremmo affrontare con Alpinismo Molotov.

Note:

[1] Elio e le storie tese, Cicciput, 2003, la voce di Crozza compare in due diversi skit.

[2] The development of the aesthetic of the infinite, in Marjorie Hope Nicolson, Mountain Gloom and Mountain Glory, University of Washington Press, Seattle-London (1997), citato a pagina 4 di Armiero, Le montagne della patria.

[3] Marco Armiero, Le montagne della patria. Natura e nazione nella storia d’Italia, Einaudi, Torino (2013), p. 5.

[4] Cfr. Armiero, p. 96.

[5] Armiero cita questo passo da un reportage dal fronte a firma del giornalista Mario Mariani (cfr. Armiero, p. 98).

[6] Cfr. Armiero, p. 111.

Fabio

| #

L’8 agosto 2013 la trasmissione di Radio 3 “Fahrenheit” ha ospitato Wu Ming 1 e Marco Armiero:

http://www.wumingfoundation.com/suoni/Armiero_WM1_a_Fahrenheit.mp3