La montagna, l’andare per sentieri, creste e vette, è “dentro” o “fuori” alla società in cui viviamo? Una discussione in costante evoluzione su molteplici sentieri, vie traverse e deviazioni, cresciuta all’ombra del nostro Manifesto e aperta a sviluppi…

Yamunin: Si va in montagna non per sfuggire alle contraddizioni della vita quotidiana, ma per tornare con “nuove armi” concettuali, narrative, pratiche con cui poterle affrontare. Ricordo che WM1 in uno scambio mi rinfrescò la memoria citando: «È possibile che io fugga, ma durante la mia fuga sto cercando un’arma.»(George Jackson, citato da Deleuze & Guattari in Millepiani).

Un’altra citazione importante per me è «Le linee di fuga non consistono mai nel fuggire il mondo, ma piuttosto nel farlo fuggire, come si fora un tubo.» Ora io credo che il modo di camminare che stiamo sperimentando e il tipo di narrazione che stiamo provando a fare sia questa foratura.

Ancor di più andando in montagna è il ritorno, con tutto ciò che comporta, uno dei punti cruciali. Un po’ come il viaggio per mare. C’è modo e modo di partire e modo e modo di tornare. Anche un ritorno eccessivamente triste, per la cima ormai raggiunta ecc ecc, può essere pericoloso.

Diserzione: Ho particolarmente apprezzato un articolo di Motti, credo uno degli ultimi: Arrampicare a Caprie, nel quale partendo dai tipi di pareti presenti a Caprie e Foresto (Val di Susa), e dai modi in cui (non) sono state attrezzate, collega diversi modi di intendere l’alpinismo (non in maniera meccanicamente allegorica, è un po’ più complesso). È un articolo densissimo, tocca molte questioni che credo ci riguardino: la spiritualità, l’irriducibilità dell’alpinismo allo sport, il senso del rischio, i rimossi della paura e della morte da parte della società contemporanea, l’ «essere nella storia come la componente più affascinante di tutto l’agire in montagna» : questa frase in particolare mi sembra molto affine al discorso dell’AM. Lo trovo molto interessante, anzi oserei dire necessario, e a tratti pure pericoloso, non privo di passaggi esposti su strapiombi tossici.

LoFi: Per me la montagna è e rimane un fuori… quando la società irrompe in montagna si crea il fenomeno “codasso de mone” come sul Triglav e non è più montagna o meglio è montagna sovrantropizzata, non rispettata. Il conflitto portato in montagna mi fa venire in mente la mina del Castelletto sulle Tofane. Morte e distruzione inutili, montagne e corpi sventrati dalla stupidità del potere umano.

La mina del Castelletto

Secondo me la montagna rimane sempre fuori, per me era un fuori per i partigiani che in quel fuori potevano nascondersi, sfuggire all’identificazione e alla cattura e organizzare le controffensive e le imboscate… fuori lo era per Felice Benuzzi, il fuori dal campo di prigionia ovviamente, ma anche il fuori che gli permetteva di scoprire l’illusorietà del mito dell’azione concentrata… Le montagne rimangono un fuori dalle patrie che cercano – invano – di trasformarle in simboli, incubando il germe dell’identificazione fra natura e cultura, madre di razzismi e sopraffazioni bestiali…

Mr Mill: Avessimo in Italia qualcosa di simile alla wilderness… ma non abbiamo neanche la parola che esprima quel concetto ;-)

Capisco quel che vuol dire LoFi, ma credo che un uomo o una donna che va in montagna porti con sé tutte le contraddizioni presenti nella società.

Io se penso a un dentro e un fuori associati alla montagna, mi viene alla mente l’immagine della montagna come cerniera, qualcosa che al contempo separa e unisce. Cos’altro sono le creste? Dal mio punto di vista rappresentare in questo modo la montagna è un potenziale importante per riportare a casa dalla sua frequentazione, in certi modalità e con una certa sensibilità, nuovi strumenti che possono divenire armi nelle battaglie della quotidianità.

Vecio: Pero’ occhio: la montagna sovrantropizzata è *già* conflitto portato in montagna, i partigiani hanno a tutti gli effetti portato il conflitto in montagna, forse anche chi toglie spit dal Cerro Torre porta il conflitto in montagna oppure, più semplicemente, la montagna da una parte è la Contea degli Hobbit, dall’altra il conflitto c’è anche lì perché c’è dappertutto e non siamo noi che corriamo il rischio di portarlo?

LoFi: Però ecco, il conflitto è nell’uomo e nella donna non nella montagna. La montagna è il fuori, altrimenti la montagna sarebbe come qualsiasi altro luogo, una pianura, una piazza, una strada e invece no, Felice Benuzzi fugge e solo sul monte Kenya scopre le sue contraddizioni, l’azione concentrata etc. se non ci fosse andato non le avrebbe viste con altrettanta chiarezza…

LoFi: Però ecco, il conflitto è nell’uomo e nella donna non nella montagna. La montagna è il fuori, altrimenti la montagna sarebbe come qualsiasi altro luogo, una pianura, una piazza, una strada e invece no, Felice Benuzzi fugge e solo sul monte Kenya scopre le sue contraddizioni, l’azione concentrata etc. se non ci fosse andato non le avrebbe viste con altrettanta chiarezza…

L’antropizzazione, le funivie, gli ski resorts ma anche la nazionalizzazione, la montagna firmata sono appiattimenti che attentano proprio all’alterità della montagna, al suo essere fuori/altro dall’essere uomo dove almeno in potenza egli può mettere in discussione sé stesso (come individuo e come essere umano).

Questo non significa che l’alpinista sia privilegiato rispetto agli altri, anzi, se è preso dal suo ego, dall’impresa personale sarà distolto anche più degli altri da questa riflessione.

Qualche tempo fa avevo buttato giù questa riflessione:

La montagna per me è sempre fuori, outdoor si dice, no? Indubbiamente non ci si va come si scende in piazza, anzi, il movimento è proprio opposto. Si va in montagna per eludere le regole della convivenza civile, quelle che impastoiano notte e giorno giù a valle, dal decoro al lavoro. Come dice Tuco, quando si va in montagna si puzza come bestie, si suda, si grugnisce, si arranca. Ci si può ostinare a parlare, cantare, ma quando il sentiero si fa rampa dura e bastarda la parola si liquefa nell’assenza di fiato e la sollecitazione a cui i sensi sono sottoposti – dalla fatica fisica, all’aria rarefatta, alla vista, al silenzio… doberdan! – fa perdere il filo del discorso, che si fa postmoderno… lo shivaismo tantrico di stile dionisiaco, la lotta pornografica dei Greci e dei Latini… Hai presente? …Sì sì… Doberdan!

Si va in montagna per sbarazzarsi, temporaneamente, di una complessità ma questa liberazione è a sua volta complessa perché non sgranocchiamo paesaggio come stambecchi indifferenti, il paesaggio stesso è una nostra costruzione. Scegliamo noi cosa vedere, cosa mostrare e cosa rappresentarci, scegliamo nella misura in cui ne siamo consapevoli (consiglio a proposito questo bel post).

All’essere umano non è dato ritornare alla natura, perché la sua natura è la cultura, a meno che non si sottoponga volontariamente a lobotomia, i neuroni continuano a lavorare incessantemente producendo cultura anche durante il sonno, figuriamoci nella pratica alpinistica, il nostro stesso andare in montagna ne è espressione, si manifesta ad esempio nell’uso di chiodi e mezzi artificiali come anche nella scelta di non usarli, e la cultura è storia sedimentata, personale e collettiva, trasmessa, non trasmessa, mistificata, distorta, creativamente rimessa in gioco oppure morta. Ma le sue stratificazioni sono sempre lì nel nostro cervello, anche se si decide di ignorarle. E questa storia ce la portiamo su in montagna, influenza il nostro modo di salire, i nostri appetiti alpinistici, la predilezione per una montagna anziché per un’altra, l’ossessione per la vetta, la pornografia delle pareti.

Purtuttavia l’andare in montagna ci appare liberatorio, catartico. Forse l’alpinismo molotov si propone una liberazione collettiva rispetto a quella individuale dell’alpinismo classico, non solo del gruppetto di persone che partecipa alla gita (altrimenti qualsiasi scampagnata sarebbe molotov), si cerca la liberazione anche di chi rimane giù. D’altronde salendo una vetta si vede meglio la valle, si ha cognizione più chiara della lotta che vi è in atto (e spesso lo si vede meglio da un versante che non dalla vetta, magari avvolta da nuvole che non fanno vedere un cazzo se non orribile statue metalliche!). Sulla montagna non c’è conflitto, essa di per sé non avrebbe né nome né identità individuale, il conflitto ce lo portiamo su noi quando saliamo, perché ce lo abbiamo attaccato addosso, trasuda persino dal nostro abbigliamento, se è goretex o sottomarca. I monti sono lì, si muovono, ma di un movimento che è lontano dalla nostra comprensione e dalle nostre lotte. Possiamo cercare di distruggerli, con mine, come quella del Castelletto sulle Tofane di cento anni fa, ma loro continuano il loro viaggio, scrollandosi di dosso – talvolta con fragorosa violenza – l’identità che affibiamo loro.

Da sotto un monte può sembrare dotato di tre cime e si decide di chiamarlo di conseguenza – perché i nomi procedono sempre dal basso e dalla relativa visuale valligiana – salendolo poi si scopre averne solo due, ma il nome rimane. Le stesse croci che imponiamo alle vette le portiamo su dalla valle proprio come i cannoni venivano portati su a dorso di mulo dagli alpini. Il conflitto sulle montagne, come i nomi, è sempre proiezione di quello che arde giù in pianura e che ad alta quota si può ignorare, è una delle scelte possibili, ma si ha anche l’opportunità di aguzzare la vista e vederlo meglio.

Secondo me l’alpinista molotov è quello che sceglie questa seconda opzione, attraverso il racconto, quando è di nuovo a casa, perché su in montagna siamo tutti uguali, nessun elitismo, tutti – chi più chi meno – vogliono andare in cima o sul proprio obiettivo, qualunque esso sia, un rifugio o l’apice di una via di roccia, a seconda delle proprie possibilità e predilezioni.

Martina: Io la montagna l’ho sempre intesa in due modi, a seconda della «dimensione». C’è una dimensione individuale, credo, che è quella che me la fa sentire come un fuori, esattamente quel tentativo di liberarsi dalle pastoie della monotonia e dalla gabbia della pianura, del lavoro scandito da un orario, delle convenzioni sociali di cui parla Motti. Poi credo ci sia una dimensione culturale e sociale della montagna, ed in quel senso la montagna non può che essere un dentro perché influenzata, interpretata e modificata dall’azione umana. Lo stesso paesaggio montano è come è per intervento dell’uomo, intervento che prima dell’avvento del turismo di massa era anche molto più armonico e consapevole (non so se avete presente nella Storia dell’Alpinismo di Motti, quando parla dei primi rapporti tra cittadino e montanaro…) e che a volte è quasi necessario (avevo letto di recente di interi boschi nel gruppo del Brenta che stanno morendo perché, abbandonati da uomini e animali, sono infestati di insetti e parassiti).

Penso che le due dimensioni siano inscindibili e complementari: se non vivessimo in una società che impone limiti e pastoie, forse a nessuno sarebbe mai venuto in mente di scalare le montagne (e di nuovo penso a Motti e alle riflessioni sull’avvento di società industriale e capitalistica e primi esploratori inglesi). Se nessuno avesse cominciato a scalare le montagne e avviato il movimento dell’alpinismo, forse non dovremmo preoccuparci di costruzioni culturali sull’idea di montagna…. Dobbiamo chiederci: «cosa caratterizza l’alpinismo molotov?», «cosa rende l’AM AM?». In questo senso credo che tutti e tutte possiamo trovarci d’accordo che quello che caratterizza questa avventura, che la rende originale, è il guardare alla montagna con occhi nuovi e inquisitori, il decostruirla, esplorarla nelle storie oltre che nei sentieri e in questo io sento soprattutto l’accezione sociale e culturale della montagna, il suo essere dentro.

Diserzione: Anche nei miei deliri contenuti nel resoconto sul Rocciamelone avevo iniziato a bofonchiare di un fuori come dimensione dello spazio che in montagna può prevalere rispetto alla direzione verticale, anzi no, meglio come quest’ultima, la verticale, può in alcune circostanze diventare una linea che va verso fuori/torna dentro. Interessante in merito anche la citazione di Yamunin della citazione della citazione di George Jackson. Mi è piaciuta molto la sintesi provvisoria del tema fatta da Martina.

Quello che ho da dire sull’argomento, su due piedi, è che intimamente anche io sento molto la questione della montagna come fuori espressa da LoFi. Per me questo fuori non è un fuori geografico, non è un Hic Sunt Leones (o Ursi) tracciabile su una mappa, meno che mai con un confine che lo separa da un dentro. Ma è, come dicevo per il Rocciamelone, una fase di un movimento di ascesa/discesa. Sicuramente il fuori non un “posto” dove stare placidi e tranquilli a rimirare “dall’alto” il mondo e il conflitto abbandonati a sé, ma appunto solo un momento, un intervallo di tempo, che può anche essere una “tregua“, ma non la condizione esistenziale che ci definisce. È un concetto spaziale ma anche temporale.

Piccolo aneddoto: la scorsa primavera sono salito con mio fratello sul Mongioie, salendo il meteo si è fatto terribile, arranchiamo in cima e lui dice, un po’ per sdrammatizzare il freddo e la pioggia: «Bello eh! Ma non ci vivrei».

LoFi: Alla fine rimangono diversi modi di andare in montagna, diverse sensibilità. L’alpinista con in mente la performace, l’elisciatore, il turista di massa pur essendo apparentemente diversissimi hanno un’idea di fuori, di outdoor analoga, vuota, il vuoto dell’ego si confonde con il vuoto dello sfruttamento dell’ambiente e il vuoto dei comportamenti di massa, anche il nazionalista che vede un nome anzichè una croda condivide lo stesso vuoto. Costoro non vedono la montagna ma qualcos’altro, l’impresa, il brivido, la cartolina, il sacro confine della patria. In verità è facile puntare il dito, è un rischio che corriamo tutti, anche con la mitizzazione della vetta o anche solo con la mitizzazione dell’ambiente.

Forse in questo senso l’alpinismo molotov si propone di far “rientrare” la montagna, però questo rientro a mio avviso avviene principalmente prima e dopo, nella scelta della montagna e nel rècit o nell’autoanalisi.

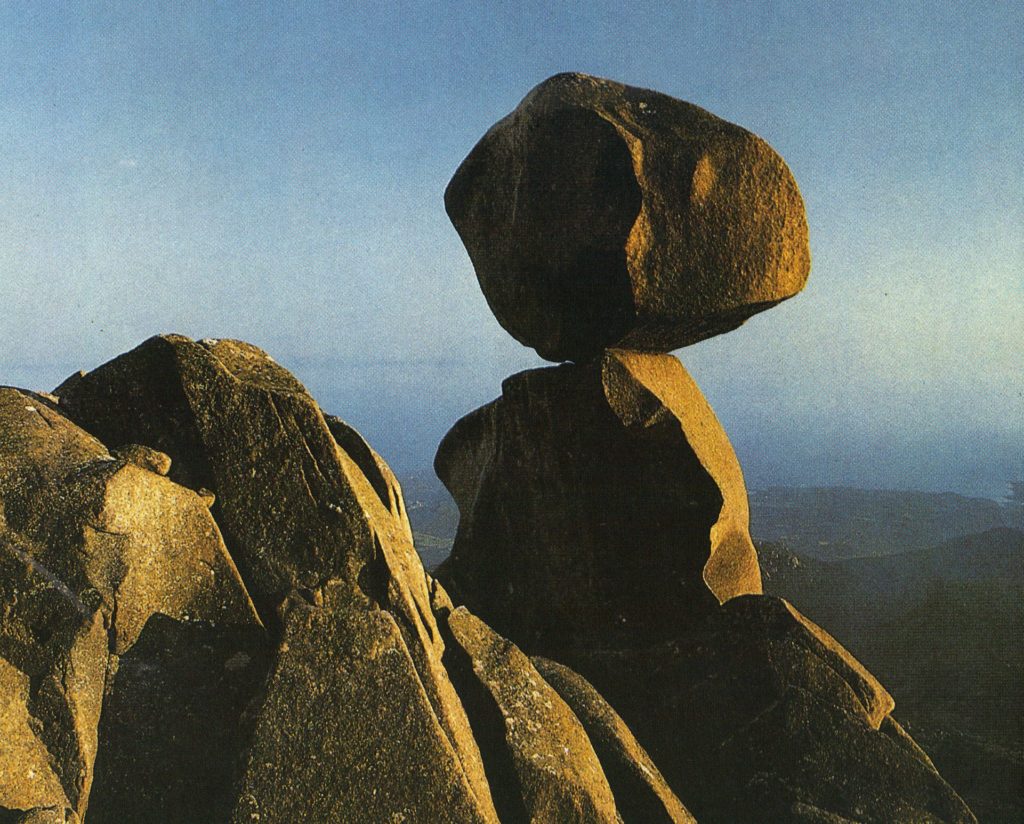

Ancora una volta forse la definizione migliore rimane: in bilico, la montagna è vertiginosamente in bilico tra il dentro e il fuori, il dentro dell’essere umano e il fuori dell’ambiente impervio e selvaggio.

L’Omu di Cagna, 1217 m, Corsica. Forse la montagna più difficile del mondo, “sempre in bilico”.